介護保険制度の概要

介護保険制度とは

- 介護保険制度は、高齢者の割合が急速に増加するなか高齢者自身及び現役世代の方々が負担し合い、老後における介護の問題を社会全体で支え必要な介護サービスを提供しようとするものです。

- また、平成18年4月からは、介護予防や要支援・要介護状態からの改善をより重視しするように見直しされました。

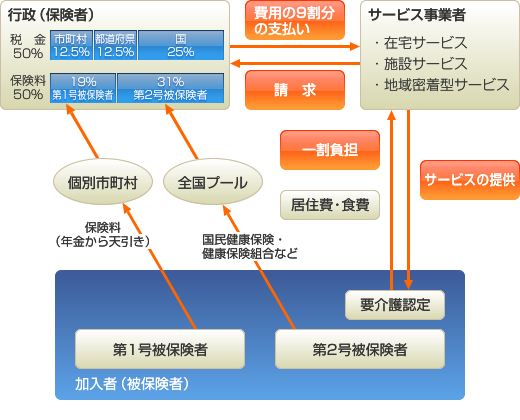

介護保険制度の仕組み

介護保険の対象者

- 第1号被保険者(65歳以上の方)

日常生活動作について、常に介護が必要な方や、家事等の日常生活行為の支援が必要な方 - 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)

初老期における認知症・脳血管疾患等の老化に伴う病気(特定疾患)が原因で介護・支援が必要な方

保険料

- 第1号被保険者

行政が所得段階別に定めた定額保険料を、年金天引き又は普通徴収します。 - 第2号被保険者

医療保険者が、医療保険料と一緒に徴収します。

サービスの利用手続き

- 申請:

ご本人、ご家族或いは代行の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、「要介護認定等申請書」等の必要な書類を添えて、地域の行政窓口(福祉)に申請します。 - 訪問調査:

行政の調査員がご家庭等を訪問のうえ、心身状態の聞き取り調査を行い、コンピュータにて要介護の1次判定します。 - かかりつけ医の意見書:

病状や障害の程度等について、意見書を記入します。 - 審査・判定:

「介護認定審査会」では、介護の要否及び要の場合はどの程度の介護が必要なのかの総合的な審査・判定(2次判定)をします。 - 認定:

要支援・要介護或いは非該当(自立)を認定します。

要支援・要介護状態の区分

なお、非該当と認定された場合は、介護予防事業、介護保険対象外の介護予防・生活支援サービスの支援を受けることが出来ます。 - 通知:

認定結果の通知を受けます。 - サービス計画の作成:

- 要介護の方は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)等が介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

- 要支援の方は、地域包括支援センターの保健師が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

- サービスの契約:

サービス提供の各事業者と契約を締結します。 - サービスの利用:

要介護の方は介護サービスが、要支援の方は介護予防サービスが利用開始となります。

利用できるサービス

- 在宅サービスとして

訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給

住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 - 地域密着型サービスとして

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

夜間対応型訪問介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 - 施設サービスとして

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設(療養病床)

※利用できるサービス量は、介護度認定区分によって特定されます。

利用者負担

- 原則として、ご本人はサービス費用の10%負担となります。

- 在宅サービスでは、サービス量を超えた場合の超過分利用額はご本人の自己負担となります。

施設サービスでは、サービス費用10%、食費、居住費、日常生活費等が自己負担となります。